Moda Conceitual (Parte 2/3)

/No último post, descobrimos e aprendemos um pouco mais sobre Ruth Carter e seu trabalho no magistral Malcolm X, dirigido por Spike Lee e lançado em 1992. Sobretudo, aprendemos sobre sua abordagem conceitual na criação dos figurinos do filme: mergulhando em pesquisas, e se certificando de que cada peça de roupa tivesse um significado para o personagem e cumprisse um papel na composição da cena.

O figurinista Moss Mabry teve a mesma abordagem no filme Rebelde Sem Causa (1955).

Durante sua pesquisa, ele passou incontáveis dias visitando inúmeras escolas secundárias de Los Angeles, com o único objetivo de observar a forma com que os adolescentes se vestiam. Junto com Nicholas Ray, diretor do filme, Moss decidiu usar a cor vermelha para criar simbolismos ao falar sobre delinqüência juvenil e conflitos familiares.

Os figurinos de Moss ajudaram a contar a história de Jimmy (interpretado por James Dean), Judy (interpretada por Natalie Wood) e Plato (interpretado por Sal Mineo).

No caso de Jimmy, sua jaqueta vermelha representava o alto de sua rebeldia e de sua raiva. Nas palavras de Ray: “Quando você vê o Jimmy vestido com sua jaqueta vermelha, em frente a seu Mercedes preto, ele não está apenas fazendo pose. Aquilo é um alerta. É um aviso”.

No caso de Judy, seu longo casaco vermelho e seu batom avermelhado simbolizam uma pessoa que, por fora, transborda confiança e sensualidade, mas por dentro, é frágil e confusa.

Finalmente, no caso de Plato, sua meia vermelha sugere a presença de tragédia e morte.

Nos três casos, a cor vermelha foi intencionalmente usada para representar os personagens em suas versões mais desafiadoras/insolentes ou em seus momentos mais frágeis.

Tal qual Mabry usou cores para – conceitualmente – enriquecer a história contada em Rebelde Sem Causa, a húngara Beatrix Aruna Pasztor optou por algo bem mais simples: camisetas. Ela é a figurinista responsável pelas roupas que vemos em Gênio Indomável (1997).

O filme conta a história de Will Hunting, um jovem gênio de 20 anos, auto-didata e que possui um dom incrível para a matemática, mas trabalha como faxineiro no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

O começo dessa história mostra Will como um rapaz problemático, desajustado, perdido e com um enorme talento para se envolver em brigas de rua. Conforme o filme avança, vemos Will amadurecendo, à medida em que enfrenta seus fantasmas do passado, reavalia os relacionamentos que tem em sua vida e começa a pensar no seu próprio potencial e, pela primeira vez, em seu futuro.

Existe um vídeo postado pelo canal GammaRay, intitulado How The Fifth Element Changed Fashion (Como O Quinto Elemento Transformou a Moda), em que descobrimos mais sobre as intenções e os significados que Paztor quis passar nas estampas das camisetas usadas por Will em sua jornada de auto-descoberta: ela quis mostrar a evolução de um “mundo de caos” para um “mundo de ordem”.

Dêem uma olhada nas imagens abaixo e vocês vão entender como ela transmitiu essa ideia de forma linda, incrivelmente sutil e extremamente conceitual.

Falando em O Quinto Elemento (1997), esse filme é uma das maiores razões pelas quais os anos 90 foram, são e sempre serão a melhor década de todas. ;o)

Eu me lembro como se fosse ontem da primeira vez em que assisti a esse filme: meu queixo caiu. Fiquei completamente embasbacado.

O enredo é divertidíssimo – cheio de cenas de ação, engraçado, romântico, e acreditem ou não, até um pouco filosófico. Mas o que realmente me deixou sem palavras não foi nada disso. Foi outra coisa: foram os figurinos ridiculamente, fantasticamente e absurdamente criativos do filme. E isso não sou eu sendo hiperbólico; isso sou eu sendo econômico! Para vocês terem uma ideia do nível de criatividade...

Quando eu assisti a Malcolm X, a Rebelde Sem Causa e a Gênio Indomável pela primeira vez, eu não prestei muita atenção aos figurinos. Para mim, eles eram apenas uma parte do mise-en-scène. Claro que, depois que aprendi mais sobre as mensagens escondidas e as sutilezas que existiam por trás das criações de Carter, Mabry e Pasztor, eu percebi que estava errado. Aqueles figurinos, tais quais os personagens que os usavam, contavam histórias. Eles tinham importância.

Não foi o caso com O Quinto Elemento, dirigido pelo francês Luc Besson.

Logo de cara, da primeira cena (que se passa no Egito) às cenas futuristas (que se passam na Nova York do século 23), eu senti que algo inédito estava acontecendo. Diferente de todas as minhas experiências cinematográficas anteriores, pela primeira vez, eu percebi que estava prestando tanta atenção ao figurino quanto estava ao roteiro.

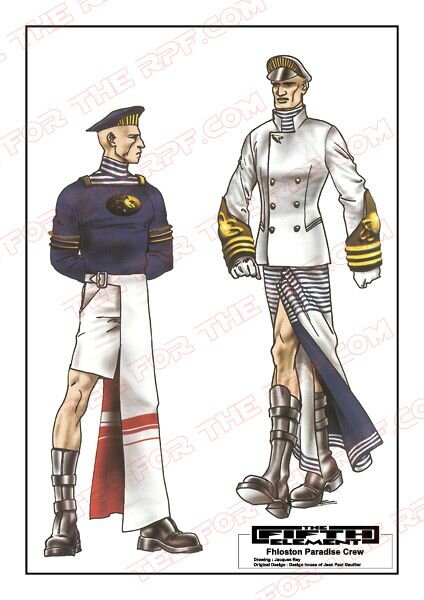

O gênio por trás dos figurinos surpreendentemente originais do filme é um cara conhecido como o enfant terrible do mundo fashion: o francês Jean Paul Gaultier.

Junto com o diretor Luc Besson, Gaultier concebeu mais de 5.000 (sim, vocês leram certo: CINCO MIL) sketches, com o objetivo de vestir cada pessoa no set. Das super estrelas aos figurantes e extras, Gaultier fez questão de criar um figurino diferente para cada pessoa no set de filmagem. Agora vem a parte mais absurda: apenas 1.000 desses sketches foram usados, o que significa que 4.000 nem apareceram no filme!

O canadense Thierry-Maxime Loriot, curador de arte e responsável pela exibição do “The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk” no Montreal Museum of Fine Arts, em 2011, falou sobre o trabalho de Gaultier no filme:

“Mil figurinos equivalem a 10 coleções, mas (ele criou) tudo para um único filme. É uma quantidade imensa de trabalho e que as pessoas nem fazem ideia. Para mil figurinos, ele teve de produzir 5.000 sketches antes de chegar aos figurinos finais”.

Há anos, cinéfilos, críticos de cinema e revistas de moda têm descrito os designs criados por Gaultier para O Quinto Elemento das mais diversas formas. Provocativos. Bregas. Vibrantes. Insinuantes. Suntuosos. Elegantes. Chocantes. Até mesmo ceremoniosos.

Pessoalmente, eu prefiro a descrição dada pelo Grailed, um website especializado em vendas – em segunda mão – de roupas masculinas e streetwear de luxo: “O trabalho de Gaultier provou-se uma das mais ambiciosas façanhas conceituais já realizadas na história dos figurinos cinematográficos.”

“Conceituais”.

Concordo. 100%.

Porque é verdade.

Pedro almodóvar, victoria abril e jean paul gaultier (Kika, 1993)

“Os figurinos que Jean Paul Gaultier cria são maravilhosamente belos e ABSOLUTAMENTE CONCEITUAIS. Quase ninguém mais consegue combinar esses dois atributos na mesma peça.”

Honestamente, não dá para ser mais conceitual do que Gaultier foi em O Quinto Elemento, uma vez que:

Por trás de cada sketch, existe um significado.

Por trás de cada design, existe um sentido.

Por trás de cada figurino, existe um propósito.

Essa poderosa tríade cria valor para os personagens, e mais importante, para a história que está sendo contada.

Vejamos três personagens que ilustram perfeitamente cada um dos pontos supracitados: a protagonista central Leeloo (interpretada por Milla Jojovich), o antagonista central Jean-Baptiste Emanuel Zorg (interpretado perversamente pela lenda britânica Gary Oldman) e o alívio cômico do filme, Ruby Rhod (interpretado perfeitamente pelo comediante Chris Tucker).

Leeloo primeiro.

Talvez a melhor maneira de descrever Leeloo é que ela é uma espécie de personificação, na forma humana, de uma divindade extraterrestre. A primeira vez que a vemos, ela está “nascendo” dentro de algo que parece ser uma câmara criogênica. E como todos os recém-nascidos, ela está...nua.

Isto é, até Gaultier decidir transformar as faixas que estão mantendo Leeloo presa à câmara em um maiô, que por um lado se parece com um monte de curativos, e por outro se parece com trajes comumente associadas a fetiches de natureza sadomasoquista. Para quem está familiarizado com o trabalho de Gaultier, sabe que a estética BDSM sempre esteve presente em suas criações.

Mas no caso de Leeloo, era mais do que isso.

Ele não criou o figurino com essa estética apenas por força do hábito. Ele queria que o design e a cor da roupa de Leeloo tivessem significados. E como disse a escritora Marianne Eloise, em seu artigo para a revista Dazed: “A nudez e quase-nudez de Jojovich tinham a intenção de mostrar sua vulnerabilidade e sua ingenuidade”. A cor branca, em contraste com seus cabelos ultra alaranjados, foi propositadamente escolhida para simbolizar a inocência de Leeloo.

Aí está. SIGNIFICADO.

Ponto número um: check.

Depois, temos o maníaco industrialista Jean-Baptiste Emanuel Zorg.

O seu único objetivo na vida é destruir a Terra, e ele conta com seus capangas para provocar a maior quantidade de crueldade possível, tal qual um chefão da máfia. Para transmitir essa mensagem, Gaultier criou para Zorg uma versão futurista dos coletes e ternos listrados usados pelos gângsters e mafiosos dos anos 1930.

Viram? Cada pedacinho das roupas de Zorg importa. Do colete até o minúsculo anel que ele usa em seu dedinho. Existe um enorme sentido por trás de cada detalhe.

No livro “Fantastique: Interviews with Horror, Sci-Fi & Fantasy Filmmakers – Volume 1”, publicado em 2016 e escrito por Tony Earnshaw, Gaultier nos conta como o anel do dedinho acabou fazendo parte do figurino de Zorg:

“Zorg foi um dos personagens para quem eu criei o maior número de sketches (...) Porque ele tinha de ser muito preciso: tipo um monstro, alguém super fascista. (...) E esse anel no dedinho é algo que os militares fascistas usavam, e por isso, seria o tipo de acessório que faria de Zorg um monstro”.

Eu fico imaginando alguém perguntando para Gaultier: “Mas qual é a desse anel no dedinho? Ele realmente precisa usá-lo? O público mal vai se dar conta! Tem alguma importância?” apenas para ouvir Gaultier respondendo: “Sim, importa. E muito. Existe um sentido enorme no fato de ele usar este anel. Então, é – SIM – muito importante que Zorg o use.”

Pronto! SENTIDO.

Ponto número dois: check.

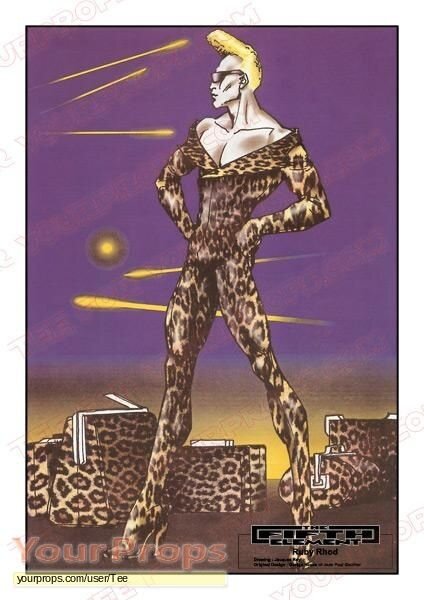

Finalmente, temos Ruby Rhod, um dos personagens mais extravagantes, histéricos e afetados já concebidos na história do cinema. Jean Paul Gaultier jamais teve dúvidas de como desenharia o figurino de Ruby Rhod.

Nos extras do DVD de O Quinto Elemento, há um conteúdo chamado “Fashion Element”, em que Gaultier fala sobre Rhod:

“Ele (Ruby Rhod) se vê como uma espécie de mistura entre Prince e Michael Jackson.

Eu diria que ele está menos para Michael e mais para Janet Jackson.

Aliás, talvez até LaToya Jackson! (gargalhadas)”

O que significa que, desde o início, o propósito era criar um guarda-roupa que fosse “gender-bending” (além-gênero), ou seja, que quebrasse os estereótipos e desafiasse as definições do que consideramos ser masculino ou feminino. Aqui é onde Jean Paul Gaultier se sente mais confortável e onde ele se mostra um verdadeiro MESTRE: quando ele tem a chance de explorar, testar e ultrapassar limites e barreiras culturais, étnicas e de gênero.

Isto dito, todos os figurinos de Rhod, do “traje estilo tubinho com estampa de leopardo e decote de aba larga”, combinado com uma bengala e um loiríssimo e desbotadíssimo topete ao top de cetim preto enfeitado com rosas escandalosamente vermelhas, tudo foi concebido para servir a um propósito: ser gender-bending. Um propósito que foi plenamente cumprido graças – também – à performance impecável de Tucker.

Voilà. PROPÓSITO.

Ponto número três: check.

Hoje, O Quinto Elemento já alcançou status de filme cult, e os figurinos de Gaultier ainda inspiram milhões de cosplayers todos os anos ao redor do mundo. Mas nem o filme e nem os figurinos ganharam o Oscar. Ok. Eu entendo por que o filme não ganhou. Eu amo o filme, e ele continua sendo um dos meus favoritos, mas eu entendo.

Se o filme tivesse sido nomeado em 1997, ele teria competido no Oscar de 1998. E naquele ano, a competição estava particularmente acirrada. O vencedor do Oscar de Melhor Filme naquele ano foi um filme do qual vocês já devem ter ouvido falar: chama-se Titanic. ;o) Pois é... Então, dá para entender por que O Quinto Elemento não teve chance enquanto filme.

Mas até hoje eu não consigo entender como Gaultier não foi sequer contemplado. Seu trabalho no filme de Besson foi inventivo. Cheio de imaginação. E mais importante de tudo, inegavelmente e brutalmente ORIGINAL. E originalidade deveria contar, não? Especialmente quando estamos falando de conceitos originais.

Naquele ano, o vencedor do Oscar de Melhor Figurino foi... pois é. Vocês acertaram. Titanic. É claro. Por que não seria, né? Titanic abocanhou todas as estatuetas daquele ano. E querem saber? Merecidamente, na minha opinião.

Mas eis algo que eu nunca entendi: quais são os critérios que definem o Melhor Figurino?

A meu ver, no caso de “filmes de época” (como Titanic), onde o diretor conta uma história que, de fato, aconteceu, ou que se passa em um período de realmente existiu, o critério provavelmente tem a ver com pesquisa, verossimilhança e autenticidade. Para todos os especialistas em moda que estão lendo esse post, eu estou errado? Por favor, adoraria ouvir seus comentários.

Mas caso eu esteja certo, então como avaliar a autenticidade e a verossimilhança de um figurino que não existe e/ou que nunca existiu? Figurinos como aquele criado por Gaultier, do zero. Estamos falando de designs que foram concebidos e conceituados na mente de Gaultier. Como julgar esse tipo de design?

Acho que tenho uma solução.

Vocês sabem que existem dois Oscars para roteiro, né? Existe o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado (também conhecido como Oscar de Melhor Roteiro Adaptado De Outra Fonte) e há o Oscar de Melhor Roteiro Original (também conhecido como Oscar de Melhor Roteiro Não Baseado em Material Publicado Anteriormente)

Pois bem. É isso.

Acho que deveria haver um prêmio para melhor figurino adaptado (como Titanic) e um para melhor figurino original (como O Quinto Elemento). Dessa forma, pensadores conceituais como Gaultier teriam uma chance de competir. Não seria demais? Fica a dica para os membros da Academia de Cinema: está na hora de mudar as regras! Façam algo a respeito! ;o)

Como todos nós sabemos, até as obras mais originais são influenciadas e inspiradas por outros trabalhos e artistas.

E uma das maiores inspirações na vida de Jean Paul Gaultier foi um filme chamado Laranja Mecânica. A influência deste filme em Gaultier é tão forte que, em 2008, ele chegou a lançar uma coleção inteira (de outono) com o intuito de homenagear os figurinos do clássico de 1971, de Stanley Kubrick. Anos depois, em um festival de cinema, Gaultier encontrou Malcolm MacDowell (o ator que interpretou Alex, o protagonista de Laranja Mecânica) e lhe disse: “Muito obrigado! Aquele filme mudou completamente minha forma de fazer design”.

Foi um gesto muito gentil da parte de Gaultier. Mas a pessoa que ele deveria ter agradecido, na verdade, era a italiana Milena Canonero. A mulher é UM MONSTRO. Ela já fez de tudo. O Iluminado, Expresso da Meia-Noite, Carruagens de Fogo, O Poderoso Chefão III, Grande Hotel Budapeste. E estes são apenas alguns dos filmes que ela tem em seu currículo.

No entanto, na minha humilde opinião, seu trabalho em Laranja Mecânica continua sendo, de longe, o melhor. Por motivos óbvios: é o mais original. E é também o mais conceitual.

E é exatamente sobre ele que falaremos no próximo post!

Até lá!